今回は文化祭・学園祭編ということで、レクではないのですが、企画という意味では大差ないかと思いまして…

文化祭・学園祭のメインを張る企画である「お化け屋敷」についても準備から本番に向けた流れをまとめております。このサイトをご覧になられている方のほとんどは、初めて企画する内容だと思いますので、こちらを見ていただければ何かと解決するように努めます。

どうやって作るの

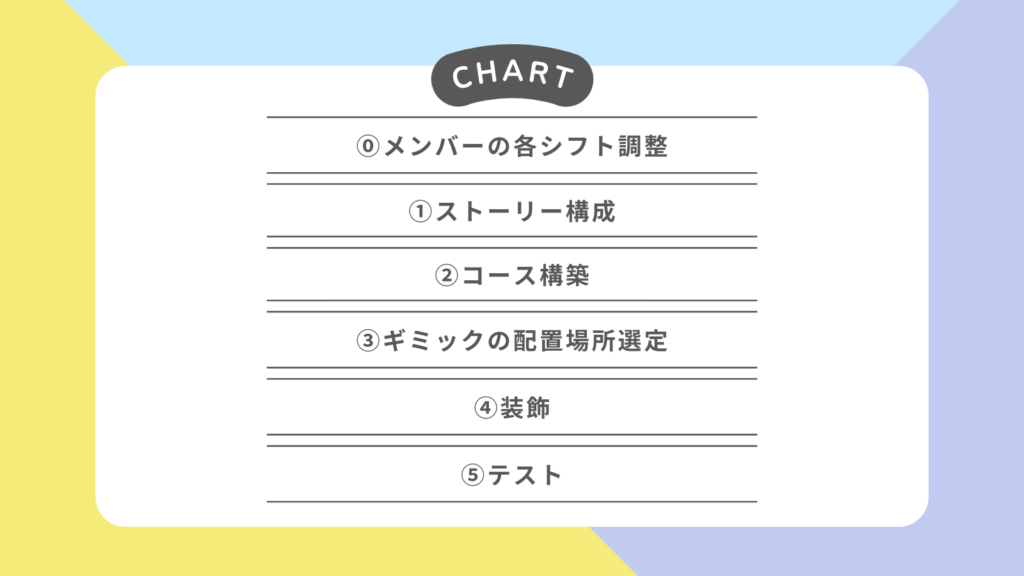

お化け屋敷を作っていく場面は、9割方文化祭や学園祭での出し物と認識しています。ですので、以下のような流れで企画するとスムーズに作ることができるでしょう。

ステップ0:メンバーの事前準備の調整

事前準備と文化祭・学園祭当日のシフト調整です。

何かと人員を要するのが事前準備、買い出しや資材調達の準備など、メンバーの予定も鑑みて調整していくことが大事になってきます。せっかくメンバーが多く集まってもやることがないのはもったいないので…

事前に何人がいつ集まれるのか、そこに向けてどこまで何の作業を終わらせておく必要があるか、逆算して計画すると良いでしょう。

まあ学生はそんな無駄な時間も思い出になるから、いっか…

合わせて、当日のシフトを組んでおくと余裕をもって、準備に取り掛かれるのでお勧めです。

ステップ1:ストーリー構成

どんなお化け屋敷にもストーリーや目的があります。

例えば、お札を指定の場所へ納めることが目的なのか、そもそも廃墟となった理由を探すのが目的なのか、色々あります。

ここで決めたストーリーや目的は今後のステップ2やステップ3の構成に影響が出ますので、メンバー全員の認識が合うように調整しましょう。

ステップ2:コース構築

大まかなストーリーや目的が決まったら、次はコースを構築していきましょう。

おそらく、入口と出口は決まっているでしょうから、中身の道筋を決めていく必要があります。

しかし、壁を作る際に用いる机の数などを考慮する必要があります。考慮できていないと、最初は道幅が狭かったのに、後半の方は道幅が広くなりすぎ、思った以上にギミックを仕掛けることができなくなったりします。

次のステップ3のギミック配置と並行しながら考えていきましょう。

ステップ3:ギミック配置場所の選定

ステップ2と似ていますが、お化け屋敷のメインとなるような仕掛けをどこにどの順番で配置するかがお化け屋敷を盛り上げるカギになります。

ほんの一例ですが、私がお化け屋敷を企画した際のギミックを紹介します。

トンネル

お化け屋敷の中で「しゃがむ」という本人がやらないといけない動作があるのと、トンネルということもあり、先があまり見えないというのが恐怖感をあおります。

カードキー&自動ドア

「コースの先がもし塞がってたらどうだろう」という思いから、コースの先を段ボールの壁でふさぎました。壁の先へは、壁の横にある穴にカードキーを入れることで壁が自動で開きます。(もちろん、裏方で手動で開けています)

先の道は塞がっている、後ろにはお化けがいる、このパニック空間いかがでしょうか。

ステップ4:装飾

ステップ4-1:資材調達

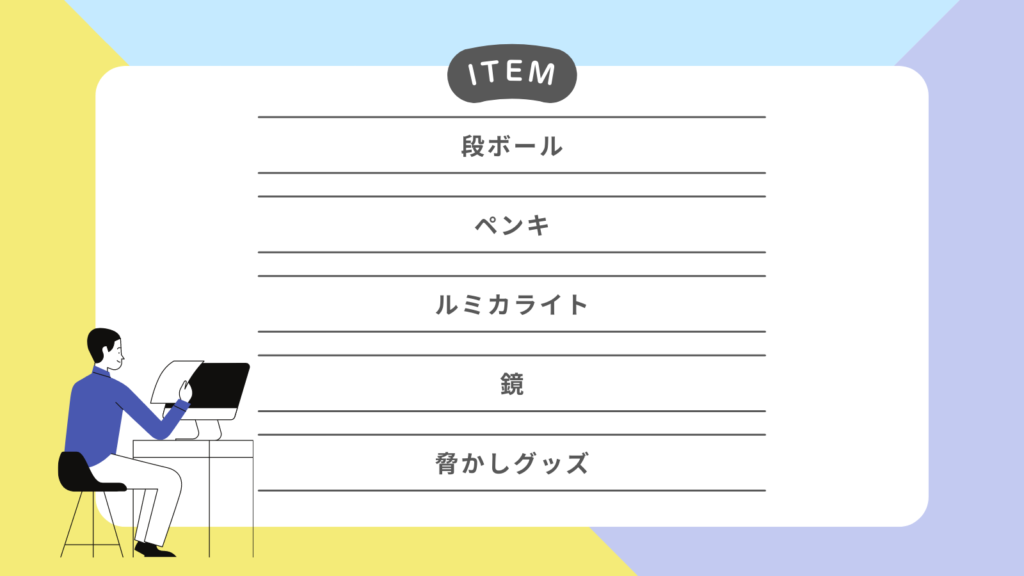

いよいよ、構築準備に入っていきます。まずは資材の調達からです。

基本的には以下のアイテムがあれば十分なような気がしますが、アイデア次第でそこは大きく変わってきます。

補足:段ボールの調達

段ボールに関しては、大きな段ボールを確保する必要があるため、あらかじめ近くのスーパーや雑貨屋に段ボールを取り置きしてもらうよう調整するのが良いです。

上記のように事前に用意してもらった段ボールを運ぶのに、車は必要かと思いますので、運ぶ方の事前調整をする必要があります。

補足:段ボールへのペンキ装飾

ペンキについて、段ボール全体に色を塗る場合等広範囲に及ぶ色を塗る際はペンキでの装飾はあまりお勧めしません。確実にペンキの量が足りなくなりますし、作業工数が以上にかかります。そこでおすすめなのが、画用紙やビニール袋を直接段ボールに張り付ける方法です。

詳細はステップ4-3にて紹介します。

ステップ4-2:資材の組み立て(事前組み立て)

本工程は文化祭・学園祭の当日期間に入る前に行うステップとなります。例えば、文化祭・学園祭の開催前にあたる夏休みなどの長期休みや前週の土日に実施することをお勧めします。

ステップ2で決めたコースを基に一度組み立ててみます。その際にどの段ボールをどこの壁として配置するか等目印をつけておきます。床にバミリのテープを貼ったりするのも良いです。

ステップ4-3:資材の装飾(色塗り)・小道具製作

装飾では壁の色塗りと小道具製作の2つがやることとしてあるかと思います。

壁への色塗りに関しては塗る面積が多いのでペンキはお勧めしません。効率よく装飾する方法としては、壁を黒にしたい場合は、黒のビニール袋を広げて、段ボールに貼ることで黒の壁になります。白くしたい場合は、模造紙を段ボールに貼ることで白の壁にすることができます。これらはペンキを用いて色を塗るより、はるかにコストも時間もかからないのでお勧めです。

以上で事前準備は終了。後は文化祭・学園祭の期間の作業になります。

ステップ4-4:前日の準備(本準備)

ステップ4-2や4-3で準備した物を組み上げていきます。実際に完全に組みあがった後に小道具等を配置し、足りない装飾があれば追加していく形で仕上げていきます。

ステップ5:テスト

実際に人を入れてテストし、どのタイミング脅かすか、BGMを流す場所の位置調整等を確認します。

そのほかにも実際に体験すると意外と道幅が狭かったり、道が暗すぎたり、作っているときは気が付かなったことは判明します。

余裕があれば複数グループを呼んでお客さんを入れるタイミングを計ることもここで確認します。

補足:そのほかの調整事項について

お化け屋敷は文化祭・学園祭において、王道アトラクションの一つです。評判が良ければ、その分口コミが広がり人も集まってきます。そこで、困るのが待機列です。学校によっては、どこまでが待機列として確保してよいかとして定められている場合もあります。

そこで様々な対策を検討します。以下は例ですので、参考にしてもらえると幸いです。

対策案①:別教室を待機所として借用する。

教室を2部屋借りることができた場合は、1部屋をお化け屋敷、もう1部屋を待機所とし部屋の中に待機列を作れるようにします。もちろん待機所の装飾は忘れずに。

装飾の参考として、待機所はハロウィングッズなどが部屋の内部がお化け屋敷と比べて明るくても雰囲気を上げるために最適です。また、中にモニターかプロジェクターなどで紹介映像、事前映像を投影するのも良いでしょう。

対策案②:整理券を配布する。

対策案①でも部屋から人があふれてしまう場合や、そもそも2部屋も借りれない場合は「整理券」を配布することで対処が可能です。整理券には時間を記載し、記載された時間になれば優先的にお化け屋敷に案内するようにしましょう。

また、配布する整理券はあらかじめ時間帯ごとに何枚か決めておきましょう。

例えば「10:00~11:00の時間帯は10枚、11:00~12:00の時間帯も10枚」といったようにです。

コメント